「特定小型原動機付自転車」(特定原付)とは?

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。

道路交通法施行規則で定める基準は次のとおりです。

【車体の大きさ】

長さ:190センチメートル以下 幅:60センチメートル以下

【車体の構造】

原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。

20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。

走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。

AT機構がとられていること。

道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。

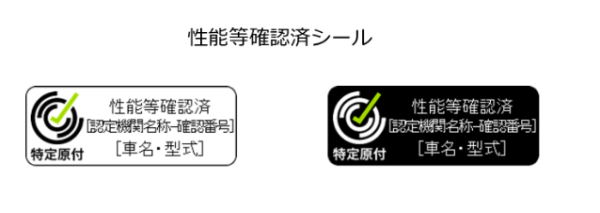

(改正法の施行の日(令和5年7月1日)前に製作されたものについては、令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯の取付けが猶予されています。令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯が取り付けられていない場合は、代わりに型式認定番号標又は性能等確認済シール若しくは、特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(小型のナンバープレート)を表示している必要があります。)

これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。

なお、特定小型原動機付自転車は、交通反則通告制度及び放置違反金制度の対象とされています。

保安基準への適合

特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないこととされています。

性能等確認済シール等が付けられているものは、この基準を満たしてます。

自賠責保険(共済)への加入

特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。

ナンバープレートの取付け

特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例等の定めるところにより、

標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。

特例特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車のうち、次の①~⑤のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいいます。

① 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること

② 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことが

できないものであること。

※アクセルの操作により特定小型原動機付自転車を6キロメートル毎時を超えない速度で走行させている場合は、この要件を満たすものではないため、特例特定小型原動機付自転車には該当しません。

③ 側車を付けていないこと

④ ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること

⑤ 鋭い突出部のないこと

令和6年12月22日までの道路運送車両の保安基準上の経過措置により、

最高速度表示灯を取り付けていない特定小型原動機付自転車は、①の要件を満たさないことから、特例特定小型原動機付自転車にはなり得ず、歩道又は路側帯を通行することができません。

運転する前に

16歳未満の者の運転の禁止

特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、

16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。

また、特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれのある16歳未満の者に対して、

特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。

【罰則】 6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金

特徴や交通ルールを理解して、安全に利用しましょう。